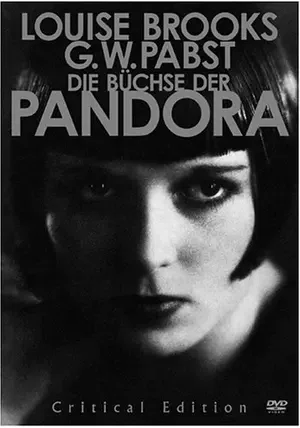

映画評「パンドラの箱」(1929年/ドイツ)

1929年/ドイツ/131分 監督:ゲオルク・ヴィルヘルム・パープスト 脚本:ラディスラウス・ヴァイダ 原作:フランク・ヴェーデキント 美術:アンドレイ・アンドレーエフ/ゴットリーブ・ヘッシュ 衣装:ゴットリーブ・ヘッシュ 撮影:ギュンター・クランプ 出演:ルイーズ・ブルックス/フリッツ・コルトナー/フランツ・レデラー

2012年3月19日、シネマヴェーラ渋谷で16ミリの88分での上映を見た。画面が傷み、コマが落ち、不自然な編集が施されていたのだが、まあしょうがない。帰宅後、131分の修復版を動画サイトで見た。まるで別の映画を見ているような美しさだった。滑らかに動き、美しいグラデーションをもっている。素晴らしい修復具合だ。これを上映すればよかったのに。1929年のドイツ。この時点で映画ならではの構図や動き、質感、ライティングなどは、ほぼ完成されている。結婚を決意するシーンでの目つき、ピストルで撃たれるシーンでの宗教的な彫刻、養父がパイプをふかし続けるシーン、救世軍の後ろを歩いていくラストシーン。モノトーンであるがゆえに印象的な場面がとても多い。この映画は、ルイーズ・ブルックスの魅力に尽きる。どう考えても不思議な髪型だが、絶世の美女がこれをすると、問答無用の必殺技となる。かわいらしく、妖しい。瞳の輝き、髪の艶、肌の質感。言葉や音楽や台詞がなくても、全てが彼女のアップで語られる。美しくなければ説得力がなくなってしまう。小悪魔ルルの波乱の生涯。本能のままに媚びを売る。たとえ破滅に向かうと分かっていても引き寄せられてしまう。理性ではあらがうことのできない魅力だ。冒頭から父と息子の三角関係。養父との怪しい関係。ルルに恋をする女性も登場する。まさにパンドラの箱のように、触れたとたんに災いをもたらしそうな人間関係だ。不安定な人間関係の構図がどんどん崩れ落ちていく。ただ、この災いは、ルルが自ら求めているわけではないところが面白い。本人の意図とは別に、見た目の美しさが破滅を生んでいくのである。ショーの華やかさとルルの衣装に見とれる。このステージの風景は魅力的だ。衣装も素晴らしい。駄々をこねる仕草がかわいい。結婚式のにぎやかさと花嫁姿のルル、法廷のにぎやかさと喪服のルルにも見とれる。屋根裏に追い込まれても、妖しい魅力を放っている。中年男の妄想を実現させたかのような、欲望を充足させるような、頽廃的な物語だ。私個人としてはそのままルルにしぶとく生き延びてほしかったが、妄想ゆえに生命力がない。死なないといけないかのような必然的な終わり方だ。生き残った男たちは、片方はクリスマス・プディングを食べ、片方は救世軍のクリスマスの楽隊に吸い寄せられるように消えていく。楽隊に入るか、以前の仕事に近いなにかをするのかもしれない。まさにパンドラの箱のように、希望が残っているような結末だ。彼女によって男たちの運命が狂わされたように見えて、彼女自身も犠牲者のような印象だ。最後に崩れ落ちていく細い手、そして消えていくランプの印象的なシーン。ただの魔性の女である以上のなにかがある。単純な人物造形を超えたなにかがこの作品に表れている。