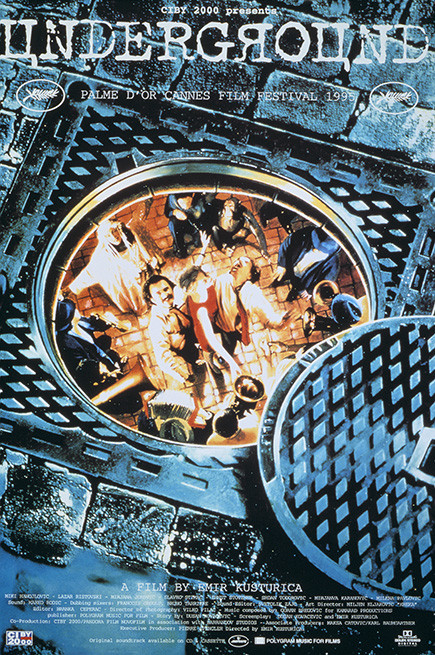

映画評「アンダーグラウンド」(1995年/フランス・ドイツ・ハンガリー)

1995年/フランス・ドイツ・ハンガリー/170分 監督・脚本:エミール・クストリッツァ 脚本:デュシャン・コヴァチェヴィッチ 音楽:ゴラン・ブレゴヴィッチ 撮影:ヴィルコ・フィラチ 出演:ミキ・マノイロヴィッチ/ラザル・リストフスキー/ミリャナ・ヤコヴィッチ

アジア人では作れないし、アメリカ人でもフランス人でも作れない。強烈な音楽、服装、画面構成、色彩感覚。ここまでいくと文化だ。強引すぎて説明不足なシナリオだ。最後の方で、猿や兄弟、友人など、あそこまで登場人物が再会するのは、ご都合主義。無理がある。地下室にあれだけの人数を閉じこめて何十年も生活させるのにも無理があり、限界がある。性格描写がきちんとできているとも言い難く、かなりのファンタジーである。パンフレットには監督の言葉として次のように書かれてある。「1本の映画は一般的に、文芸作品というよりは楽曲やサーカスに近い」よって、見た目を楽しんだり音楽を楽しむ映画だ。撮影期間は1993年10月から1995年1月。28650平方メートルもの広大なセット。上映時間は171分。大作である。当時のニュース映像が流れ、劇場での演技があり、一本の映画の中に映画の撮影シーンがあり、船の上での結婚式があり、地下室の桃源郷があり、そこに覆いかぶさるようにチトー政権下のユーゴスラビアと、ユーゴ紛争がある。全編を通してブラスバンドの演奏が流れ、人々が踊り狂う。幻惑させられる。生命力がある。リアリティがどんどん緩んでいって、陶酔するような気分になっていく。役者自体も酩酊しているような雰囲気だ。虚構の戦争、虚構の国。虚構の祭典である。映画自体が、緻密な計算によって観客を幻惑させる構造になっている。虚構を生み出す圧倒的な精神力に感銘を受ける。地下室でもって、主人公も監督も理想の国家を表現したかったのかもしれない。生死を問わず、国家の成立や崩壊を問わず、音楽と共に踊り狂っている。底しれぬ熱情。ここまで大騒ぎされると、黙って大画面を眺めているだけの私たち自身が虚構の世界にいるのではないかと錯覚を覚える。どちらが生き生きしているかというと、映画の中のほうだろう。実際のところ、理想の国とはどこだろう、私たちは理想の国にいるのだろうか、いつのまにか虚構の世界に閉じ込められていないだろうか。私自身の小さな想像力の限界を感じた。音楽的な特徴としては、全編にわたりブラスバンドが鳴っている点が魅力だ。荒々しく、激しく、時代の息吹となって映画をかけぬけている。背景音として鳴るだけではなく、実際に登場人物がバンドを引き連れている。個性的な演出だ。その土地の民族的な音楽だから、ブラスバンドが画面に登場しても全く違和感ない。その地域性をくっきりと浮かび上がらせることに成功している。絵としても音としても非常に賑やかである。即興的な臨場感、ライブ感がある。この「ブラス」は、台詞に近い。言葉では表せないものを音楽で伝えようとしているかのようだ。すでに言葉を発することのできない人々の声も聞こえてくるようだ。雑多な声やつぶやきが音になったかのようだ。外国人にとっては音楽の方が言葉よりも共感しやすい。このアイデアはすばらしい。計算された効果というよりも、自然に湧き出たイメージのように思う。