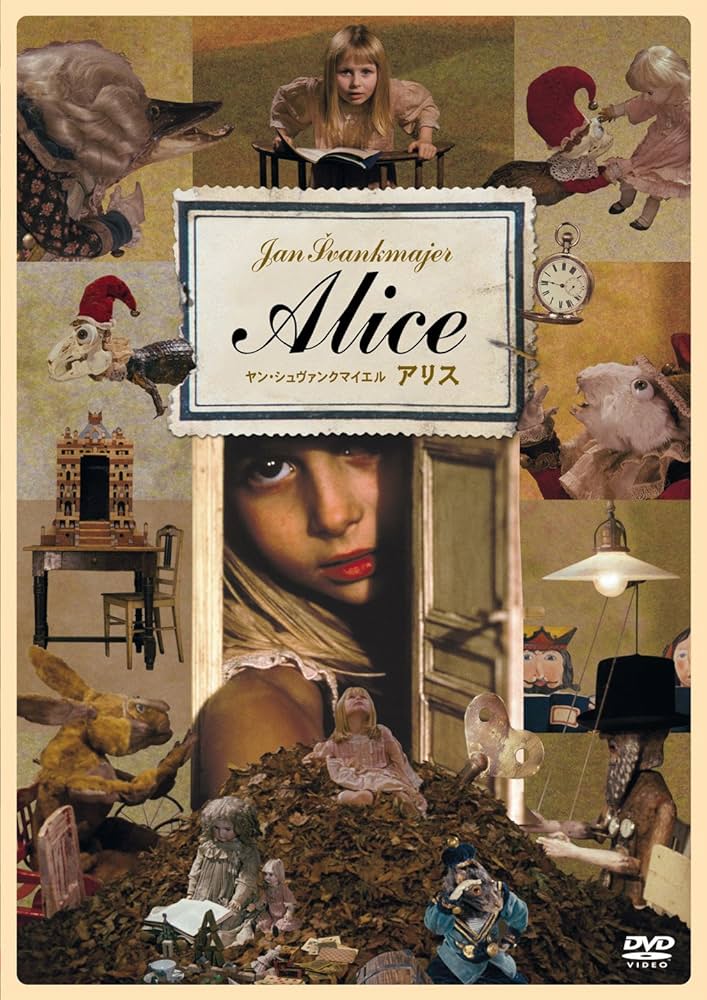

映画評「アリス」(1988年/チェコ・スイス・イギリス・ドイツ)

1988年/チェコ・スイス・イギリス・ドイツ/86分 監督・脚本:ヤン・シュヴァンクマイエル 出演:クリスティーナ・コホウトヴァー

シュヴァンクマイエルの傑作。細かい部分まで、すごく丁寧に作られている。見慣れた光景を使い、手応えのある効果音を合わせ、ストップモーションのアニメでありつつも、リアリティがある。温かみがある。落ち着いた色使いが、美しい。絵画的に、密度の高い画面構成だ。こういう世界が実在するような気にもなる。机から落ちたクッキーが机の周囲を回るシーンが好きだ。剥製仲間たちも、なかなかグロテスクながらいいデザインだ。ウサギの剥製は、シュヴァンクマイエルにしては非常に品のいいデザインだ。腹が破れているのでおが屑で栄養補給していて面白い。時計を何度も見るウサギ。自分の体の中に時計を入れているので、取り出すたびに、中に詰まったおが屑がどんどん減っていく。自分の身をすり減らしながらも時計を見る。そして、間に合わないことにあせる。大人の世界を象徴しているように見える。ウサギは命令し、アリスよりも立場が上のようにふるまう。部屋から入ろうとしたり、追いかけてきたり、アリスにとっては脅威だ。生きているように見えて、実際は死んでいる。タマゴの殻を破って白骨の鳥の頭が現れ、外に飛び出すようなグロテスクな世界だ。生まれた時から死んでいる。「大変だ。首を切られる」ウサギの背後には恐怖がある。夢のある世界に見えつつも、王様と女王が支配する恐怖の王国だ。全くBGMがないので緊迫感があっていい。もぞもぞ、ごそごそ、ぎちぎちと、効果音がたくさんあって聞いていて面白い。冒頭に、本をめくって手をたたかれる。「食べちゃダメ」「飲んじゃダメ」「開けちゃダメ」と、映画には出てないが、この子はそういう風にしつけられて育ってきているはずだ。子供にとってはタブーがたくさんある。タブーから踏み出すことから現れる幻想。アリスはたくさんのドアを開ける。ジャムや青いインクの瓶も開ける。それらは子供にとってはタブーのドアでもあり成長のドアでもある。子供の発想は柔軟だ。普通は紅茶の入ったカップに石を投げないし、青いインクを飲まない。お仕置きのように部屋に閉じ込められることもあるが、好奇心があれば、不思議な世界が開かれている。子供の発想は自由だ。そもそも発想は、常識から離れて自由になるべきだ。不思議ではない世界が、逆説的に見える。なかなかドアが開かない前半のシーン。机の引き出しを開けようとしても取っ手が取れるシーン。窮屈なウサギの部屋。ウサギに追われて窮屈な中庭から狭い空を見上げる。人形の中から脱皮するように抜け出す。台本のとおりに裁判をさせる王様。子供をしつけるような形で国民もしつけられている。作り手が、政治的な抑圧からなんとか自由になろうとするような、ブレイクスルーの方法を探しているようにも見える。三月兎と帽子屋のシーンが悪夢のように見える。ゼンマイ仕掛けの三月兎は、紅茶の入ったポットから時計を取りだし、バターを塗って帽子屋の体に吊し、席をずらす行為を延々と延々と続ける。帽子屋は答えのない謎をかけ、紅茶を飲み、人形なので紅茶が漏れ、きれいなカップを求めて延々と延々と席をずらす。我々の退屈な日常。「席はないよ!席はないよ!」と2人は叫ぶ。この状況は怖い。主人公はかわいらしい少女。しかし、回りは不気味な世界。靴下のイモ虫、赤ちゃんのように鳴く豚。理解不能なくらい不条理な世界だ。しかし、子供なので自分のいつもの世界も理解していない。だから落ち着いている。少女の現実。不思議の世界の現実。そして背後に潜む大人の現実。最後に、クッキーをおいしそうにほおばるアリスが印象に残る。クッキーはおいしい。それをとがめられるのは、とんでもないことだ。子供ながらの喜びがある。本質的な自由がある。現実世界に戻ってきて、帰ってこないウサギに対し、首を切ろうと考えるアリス。立場が逆転している。かわいらしい口のアップが、ラストでなにかの力を発揮している。そういう残酷な部分が子供らしいし、作り手の挑発めいた雰囲気も感じる。この映画で一番大きく映っているのが、主役の口のアップだ。主人公として翻弄されつつも、物語る側の方が、不思議の国よりも強い。シュヴァンクマイエルのいる国よりも強い。物語の大きな力を感じた。