映画評「ある秘密」(2007年/フランス)

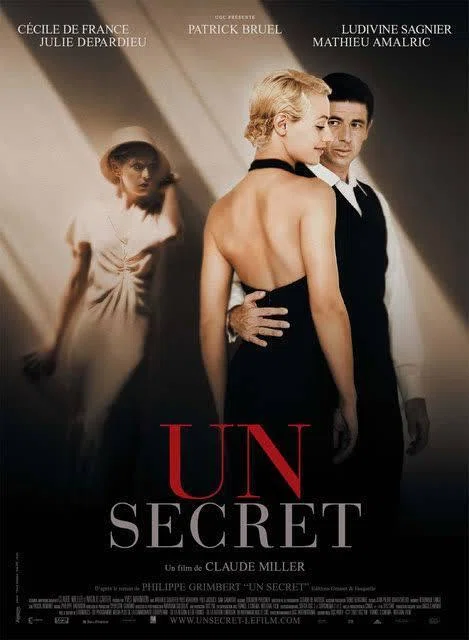

2007年/フランス/110分 監督・脚本:クロード・ミレール 撮影:ジェラール・ド・バティスタ 脚本:ナタリー・カルテル 原作:フィリップ・グランベール 出演:セシル・ドゥ・フランス/パトリック・ブリュエル/リュディビーヌ・サニエ/ジュリー・ドパルデュー/マチュー・アマルリック

2012年4月22日、渋谷のシアター・イメージフォーラムにて「フランス映画未公開傑作選」を鑑賞(同時上映は三重スパイと刑事ベラミー)。他の2作品は名匠の晩年ということで生命力はなかったが、この映画では鮮やかな実りを感じた。並列に上映する意味が分からないほどの完成度の高さだ。クロード・ミレール監督は魅力的だ。冒頭の、プールのトイレのドアを開けるシーンがすごい。人の輪郭がドアの向こうから現れでてくる。ここまできれいにする必要もないかと思うが、過去から人生が浮かびあがってくるかのような映画のテーマを表現している。映像に見とれてしまう。ベッドで天井を見上げるとプールの水面が広がっている映像もすばらしい。どこかの楽園のような幸福なイメージ。理想の王国が、プールである。これも映画のテーマと調和がとれている。詩的な映像言語。現実を白黒で、思い出をカラーで表現している手法にも興味を持った。通常とは逆に見えるかもしれないが、見ていて全く違和感がない。バンバン時代が変化するので、この切り替えは有効だ。さらに、当時を生き生きと表現するのに効果的な演出だ。結婚式のシーンが鮮やかだ。特にダンスがすばらしい。すごく楽しそうだ。民族の結びつきや温かさがよく表現できている。この幸福感が、結末近くの自殺行為と対照的で、悲しい。登場人物が善人でも悪人でもなく、等身大の人間として描いたところがよかった。奥行きのある人物像は、フランス映画の魅力の一つだ。犠牲者である以前に人間。親である以前に人間。人物描写が鮮やかであるがゆえに心に響き、胸にこたえる。本当にその時代にいたかのような人々だ。だから、悪人に見えることはない。悲劇に怒り狂うわけでもない。残された人々は、絶望しつづけるばかりにもいかなかっただろう。人生は続いていく。ジュリー・ドパルデュー演じるルイズが、不倫関係になりつつある彼らに対して非難もしなければ同意もしない反応を見せるのが印象的だ。その後も生きていかなければならない者たちへの優しい視点を感じる。等身大の人間として描くことは、単純なようでいて、この絶対的な悲劇を題材とする場合、非常に難しいのではなかろうか。監督自身が常に表現の機会を狙っていたような気もする。自分の成熟を待ちながら温めていたような気がする。そもそも原作はベストセラー小説。しかしセリフが全く存在しない特殊な形態だ。監督が自分一人で脚本を書いたわけではなく、脚本家との共同脚本。さらに、原作者と話しあいつつ作られたようだ。あくまでも主観で物語ることはしない。そういう感情に流されない。大監督ヅラするわけではなく、真摯に周りの意見を取り入れて作品を作りあげる、この姿勢に感銘を受ける。少年の負のイメージ。家族が隠していた負のイメージ。どちらの対象も、兄を指している。主人公は、語られずにいた兄の存在を語る。個人的な行為なのだが、主観から離れて、一人称から離れて、大きな視点で、歴史の中で風化させずに明確に浮かびあがらせている。この語り口が巧みだ。最初は身近な話題。自分の劣等感から兄の存在をイメージさせ、スポーツ万能な両親も描写する。途中で玩具という小道具を使ったほのめかしをさせる。ユダヤ人大量虐殺を撮影したショッキングなシーンを入れて転調させる。その後で、主人公の初めて知る、両親についての物語を語る。イメージをどんどん膨らませつつ、ごまかしや強調をせずに、手続きを踏んで、静かに語られている。主人公が少年になるまで、秘密は主人公には語られることはなく、両親が亡くなるまで、この秘密を主人公が語ることはない。長い時間である。しかし、悲劇がつい最近のことであるようにも感じられる。完全に過去と地続きに描かれていて、誇張や脚色をすることはない。両親の物語こそが脚色に満ちた物であったかのように見える。「アウシュヴィッツなんてなかった」と、語らないことによって両親は主張しているかのようだ。被害者の側からの秘密。あまりにも悲しみが大きすぎて、罪の意識が強すぎて、逆に黙ってしまう。隠蔽してしまう。しかし、どこかで分かってしまう。両親の喪失感が実体を持ってしまうくらいにのしかかり、主人公は兄を夢想していたようにも見える。深層心理ではすでに兄の存在に気づいていたようにも見える。個人の中のアウシュヴィッツ。個人の中の大量虐殺。声高に主張するのとは反対に、この映画での体験は秘密にされている。隠されていた物を引きだす時、脚色や誇張をしては、逆に隠してしまうことにもなりかねない。慎重に慎重を重ねて引きだした結果がこの映画だ。そこまで労力をかけるに値するものが監督や原作者にもあったのだ。秘密にされた個人の中の大量虐殺が、フランス国民の共感を呼んでベストセラー小説になったのだ。声高に主張せずにどこか優しい。ここまで自然に表現できる才能に驚く。2012年の4月4日、クロード・ミレール監督が死去。晩年にありながら、これほどみずみずしい生命力を歌いあげた秘訣はなんだろう。単略的な見方になってしまうが、プールが重要な要素を担っていたように見える。この映画からプールを取ってしまうと味気ない物になってしまう。美しい水をたたえたその中は、優しい思い出であり、現実への試練であり、魅力であり、罪もなく、どこまでも静かだ。湧きつづける泉のようだ。歳を重ねて泥沼のようになりがちな心が、なぜかきれいだ。自浄作用を重ねて、きれいな水をたたえたプールになっている。監督の心の中の結晶がプールであるかのように見える。この映画から、人生の宝物を見せてもらえたような感動を覚えた。