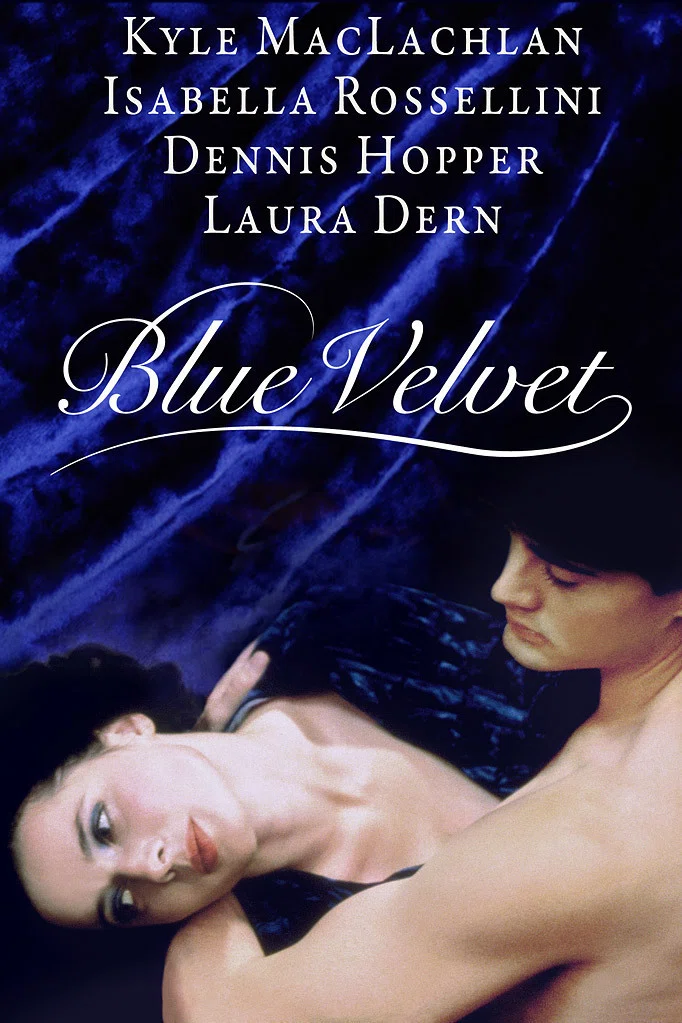

映画評「ブルーベルベット」(1986年/アメリカ)

1986年/アメリカ/121分 監督・脚本:デイヴィッド・リンチ 音楽:アンジェロ・バダラメンティ 撮影:フレデリック・エルムス 出演:カイル・マクラクラン/イザベラ・ロッセリーニ/デニス・ホッパー/ローラ・ダーン/ジョージ・ディッカーソン

アメリカ人の感じる、日常の中での恐怖と違和感。アメリカでの日常生活が身近であればあるほどわき上がってくる恐怖であり、違和感であるのかもしれない。4時間の映画がカットされて現状の物になったらしい。カットされたシーンはカットする必要があったからカットされたわけで、これで全く問題ない気がする。混乱しつつも整合性が取れている。後年のデイヴィッド・リンチの映画のようにダラダラした不条理が続くよりもこっちのほうがいい。しかるべき編集作業を経た上で上映したほうが誰にでも共感できるいい映画になる。雰囲気に流されずにしっかりとドラマを描いた点で、リンチの中では一番好きな映画だ。画面に広がる青いベルベット。冒頭から漂う怪しげな雰囲気が大好きだ。危険というものは、魅力的だ。日常とは明らかに違和感のある場面場面に出くわしてのめりこんでいく主人公をうまく描けている。日常生活で耳を発見した時の違和感。いつのまにか、危険な雰囲気に巻きこまれていく。現実の裏側に潜む影が怪しい輝きを放ち、くっきりと輪郭をもって浮かび上がる。芝生の奥でうごめく昆虫。冒頭の芝生を分けていくだけのカットに、ものすごい緊張感を感じる。炎のアップでは、消え去る瞬間が激しく揺らめいて、ぞっとする。撮影部分での魅力にあふれる。階段を上っていく、けだるさ。そこで出会う女性が、謎めいていて美しい。「お菓子のピエロ」と言われていたロイ・オービソンの「イン・ドリームス」の甘いけだるさが緊張感ある場面で使われていて、現実から遠く離れていく違和感がある。アップになったホッパーが、歌詞をつぶやく。デニス・ホッパーの怪演が衝撃的だ。ドラッグ中毒からの復帰作がこの映画だったようだが、治ったのか治ってないのか、全く分からない。限りなく不条理でありながら人間はそもそも不条理だ。見たことのない暗黒部分を照らしだすホッパーの表情は、どこか魅力的である。不条理に行きつきすぎて、最後は主人公もそのまま飲みこまれてしまいそうな雰囲気になる。一人では手に負えない現実を表現できている。人数や人間関係や話はシンプルだ。舞台も日常である。それでいて、この怪しい感じはなんだろう。退廃した、けだるい雰囲気が好きだ。埋没した日常の積み重ねにさらに埋没して奥に奥に入りこんだ、歪んだ日常だ。出口のない、終わりなき日常だ。被害者も加害者も、なにかのプレーをしているように見える。ホッパーは完全に崩壊しているので状況をコントロールしているように見えない。女も、この状況を喜んでいるようにも見え、ほとんど壊れかかっている。女は店でけだるい歌を歌い、ホッパーは店でそれを聴いて涙する。壊れているので利害関係が歪んでいる。支離滅裂である。そこに巻きこまれた主人公がかわいそうだ。逃げ出すこともできそうだが、女の怪しい魅力に引きよせられていく。壊れているものを直したくもあり、壊したくもある。この流れが自然だ。ハッピーエンドを越えた現実の不思議さが後味として残った。